その他の省略項目

随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯

一寸、音楽でも聴きましょうか・・・ "雨のブルース"

随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯

一寸、音楽でも聴きましょうか・・・ "雨のブルース"

このページは、html勉強用に作成したものです。

写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。

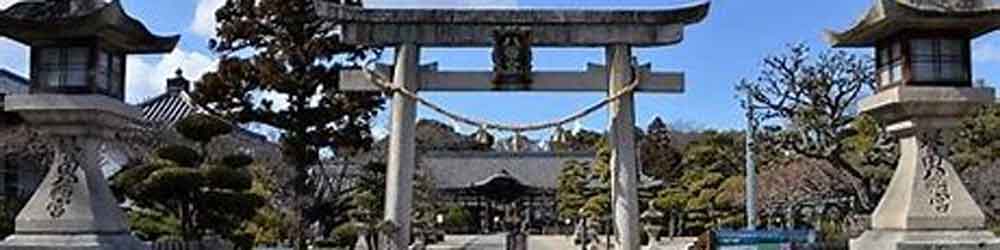

本殿

本殿は神がいるとされる神聖な場所であるため、瑞垣などで囲われたり、覆屋が造られ、普段はその内部をみられないことが多い。

一部の神社では山や岩を神体として崇めるため、本殿を持たず、神体を直接拝むための拝殿のみがあるところ(大神神社・金鑚神社など)や拝殿も持たない(檜原神社や湯殿山神社)ところもある。このように、社殿のない神社が本来の形式であったと考えられる。

|

|

本殿(ほんでん)は、神霊を宿した神体を安置する社殿のことで、神殿(しんでん)ともいう。本殿は人が内部に入ることを想定していないため、拝殿より小さいことが多い。

古くは1宇の本殿に1柱の神が祀られたが、現在では1宇の本殿に複数の神が祀られることも多い。内部には神体(鏡など)がおさめられる。内陣と外陣に分かれている場合は内陣に神体が納められ、外陣は献饌・奉幣の場として使われる。

出雲大社の西向きの本殿

幣殿(へいでん)は、祭儀を行い、幣帛を奉る社殿である。本殿と拝殿との間に位置し、両者をつなぐような構造になっているのが特徴である[1]。中殿ともいう。幣殿が独立していることもある。また、拝殿と一体になっている幣殿もある。幣殿がない神社もある。

|

|

権現造では、本殿・拝殿よりも低い「石の間」と呼ばれる建物が幣殿である。

Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.