随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯

一寸、一服してみよう。

一寸、一服してみよう。

このページは、html勉強用に作成したものです。

写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。

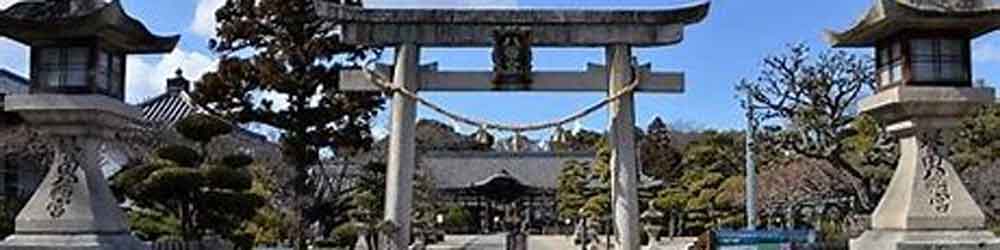

鳥居

鳥居(とりい)とは、神社などにおいて神域と人間が住む俗界を区画するもの(結界)であり、神域への入口を示すもの。一種の「門」である。鳥居を立てる風習は、神社の建物がつくられるようになる前から存在した。古来日本では、屋根のない門という意味で「於上不葺御門(うえふかずのみかど)」ともいった。中国の「華表」の訳を鳥居とするので、過去には漢文で「華表」と記したこともあったという。

|

|

鳥居は一般的には神社を象徴するものとして捉えられているが、仏教寺院にも見られることがある(→神仏習合)。一方で鳥居を持たず楼門(随神門)をもつ神社も存在する。戦後の区画整理により境内が縮小されたり移転したため、現在の神社境内とはかけはなれた場所に孤立している鳥居もしばしば見かけられる。御陵に建てられていることもある。

谷川岳麓 天満宮の鳥居

図案(意匠)としては神職であった氏族や家(いえ)が家紋として用いることがあるほか、現在の地図記号では神社を意味する。 俗信においては、鳥居の上に石を投げて乗せると願いが叶うといわれることがある。 数え方は、「1基、2基」と数える。一般にひとつの参道に複数の鳥居がある場合は、一番外側から「一の鳥居、二の鳥居…」と呼ぶ。また、神社の前に形成された町のことを「鳥居前町(とりいまえまち)」と呼ぶことがある

|

|

稲荷神社などの鳥居が朱色であるのは、古来その色が生命の躍動を表し災いを防ぐとして神殿などに多く使われたためで、これが鳥居にも影響しているとされる。

Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.