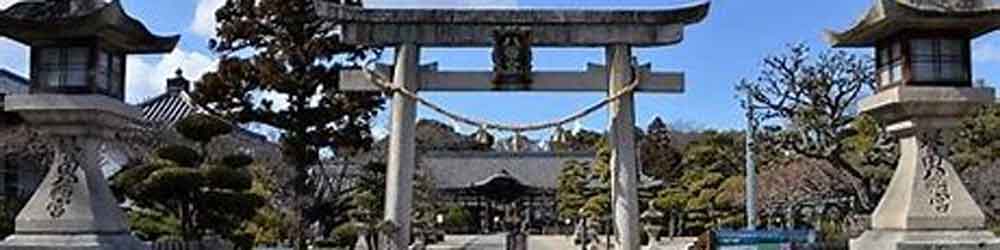

随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯

一寸一服しませんか? 音楽はピアノで、”Recuerdos de la Alhambra ”(アルハンブラの思い出)

一寸一服しませんか? 音楽はピアノで、”Recuerdos de la Alhambra ”(アルハンブラの思い出)

このページは、html勉強用に作成したものです。

写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。

石段

階段(かいだん)は、高低差のある場所への移動を行うための構造物。人間の足で昇降可能な高さ(蹴上げ)をもつ、いくつもの水平な段(踏みづら)に分割されている。日本語の古語および雅語では、きざはし(階)と言う。

材質はコンクリート、鉄、木、石などがある。材質が石の場合、石段(いしだん)と呼ばれる。

|

|

石造の階段,すなわち石段は,飛鳥時代に基壇を備えた仏教建築の渡来とともにつくられ始め,切石製の踏段の両側面に三角形の低い壁をつけた単純な形式を用い,ほとんどの場合手すりは設けない。

湯島天神の女坂の石段

日本の明治以前の建築では,中国やヨーロッパの階段のように,手すりや踏段に装飾をこらしたり,階段の空間的表現を積極的にくふうしたものが発達しなかったが,これは,日本建築では2層以上の楼閣建築であっても,2階以上を実際に使用することが少なかったことや,寺院などの基壇も中国のように高くつくられなかったことによると考えられる。

|

|

階段は上昇や下降を行うために用いられる。このため、建物、斜面、乗り物、その他(岸壁など)幅広い構造物に用いられる。英語では建築上の階段はStairs、道路上の階段はStepsと言い分けられているが日本語ではこの区別はない。

また、車社会以前は坂と階段の区別が必要なかったため、○○坂という名称で呼ばれる階段が多く存在する(産寧坂等)。

Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.