随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯

一寸、音楽で休憩しませんか? "Te quiero dijiste"

このページは、html勉強用に作成したものです。

写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。

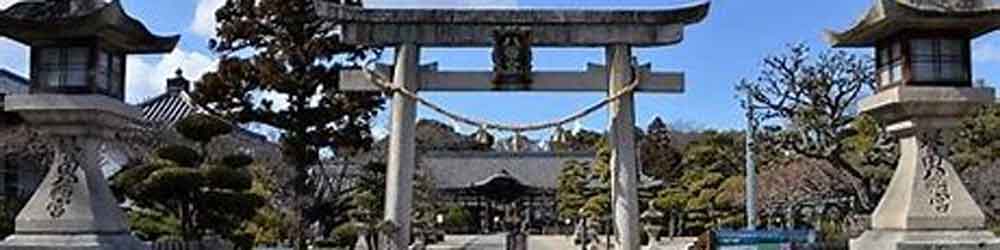

参道

参道(さんどう)とは、日本において神社や寺院に参詣するための道のことである。

参道は、一般的に、影響力がある神社や寺の周辺で、自然発生した鳥居前町・門前町とセットに認識されている場所も多く、どの範囲を「参道」と呼ぶかは、場所によって異なり、それぞれの場所の慣習による。

|

|

狭義には、鳥居や山門などの結界内の通路のみを示すが、広義には街道筋など人通りの多いところから社寺に至る道の全てを意味する。複数の参道が存在していた社寺も多数存在する。

その場合、一番メインの参道は「表参道」などと呼ばれることが多い(たとえば東京明治神宮付近の「表参道」(東京都道413号赤坂杉並線)は、現在では国道246号となっている矢倉沢往還・大山街道と明治神宮をつなぐ、明治神宮にとっての主要参道のことであり、渋谷区神宮前エリアの地域名となって定着してもいる)。

二見海岸の波止場から二見興玉神社の参道

また、参詣のために街道筋が捻じ曲げられて社寺に近づいていたところなども、珍しくはなく、その捻じ曲げられた周辺の街道筋をも「参道」と呼ぶ場合がある(例→小金宿:水戸街道が本土寺への参詣の便のためにねじまげられていた事例)。

|

|

参道にある灯籠、常夜灯はもともとは仏教寺院のものであり、平安時代以降、神社にも浸透したものである。

参道に敷かれる玉砂利は、玉が「たましい(魂)」「みたま(御霊)」「美しい」という意を持ち、砂利は「さざれ(細石)」の意を持ち、その場を清浄する意味を持っている。敷くことによってその場所を祓い清める意味があり、なお参道を進み清浄な石を踏みしめて本殿に進むことによって、汚れた身を清め心を鎮めて、最高の状態で祈りが出来るようにしてある。

Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.