一寸、休憩しませんか?

このページは、html勉強用に作成したものです。

写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。

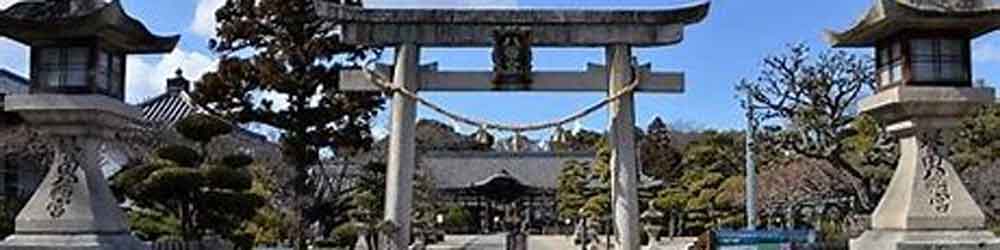

灯篭

灯籠(とうろう)は、東アジアの伝統的な照明器具の一種。中国、朝鮮半島、ベトナム、日本などに分布する。「灯」を旧字体で「燈」、「籠」を異体字で「篭」と表記する場合もある。

元は文字通り、灯(あかり)籠(かご)であり、あかりの火が風などで消えないように木枠と紙などで囲いをしたものである。木枠で小型のものは神棚などで用いられる。また、寺院の庭園など屋外には堅牢な石灯籠や金属灯籠(銅灯籠など)が設けられる。吊下型の吊下灯籠もある。

|

|

灯籠は仏教の伝来とともに渡来し、寺院建設が盛んになった奈良時代から多く作られるようになり、多くは僧侶が用いたとされる。平安時代に至ると、神社の献灯としても用いられるようになる。

その後室内で用いるものは行灯(あんどん)、折りたたみ式で携帯も可能なものは提灯と分化した。灯籠と言った場合、神社、寺院や旧街道などに多く存在する屋外の固定式を指すことが多い。

春日大社の万灯籠

また仏具としての室内用の灯籠(置灯籠・釣灯籠)や祭礼用などで移動可能なものもある(青森のねぶた祭り、熊本の山鹿灯籠など)。近代以前は港に設置され灯台(常夜灯)としても使用された。

光源としては、油やろうそくが用いられた。現代では電気やプロパンガスによるものもある。日本庭園における石灯籠のように実用ではなく装飾目的になっているものもある。

石清水八幡宮の表参道に並ぶ灯篭

灯籠はもともと仏像に清浄な灯りを献じるために仏堂などの前面に配置された。古代寺院においては、伽藍の中軸線上に1基置かれるのが通例だった。そのため、左右非対称の伽藍には灯籠の遺構は見られず、中軸線が確認できる伽藍においてのみ確認されている。

大岡川桜まつりの桜とぼんぼり(神奈川県)

神社では、神前の「みあかし」用、献灯用に灯籠が用いられる。また、庭上用、社頭装飾用等にも使用される。なお、神社での灯籠の種類は、木灯籠、金灯籠、石灯籠、釣灯籠、懸灯籠等に分類される。

Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.