随神門、中雀門、宝物殿、社務所(授与所)、百度石、注連柱、標柱、注連縄祠、摂社、末社鈴、ご神木、石神さま、のぼり、旗石碑、記念碑、紀念碑、おみくじ結び処、掲示板、案内板、撫牛(撫で牛)、絵馬、絵馬掛所、千本鳥居、明治天皇聖躅銅像、石像、道祖神、神馬、梅の木、十二支方位盤、看板、国歌、国旗献灯台、提灯

さて、relaxして、音楽でも聴きましょうか?

"オリーブの首飾り"

さて、relaxして、音楽でも聴きましょうか?

"オリーブの首飾り"

このページは、html勉強用に作成したものです。

写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。

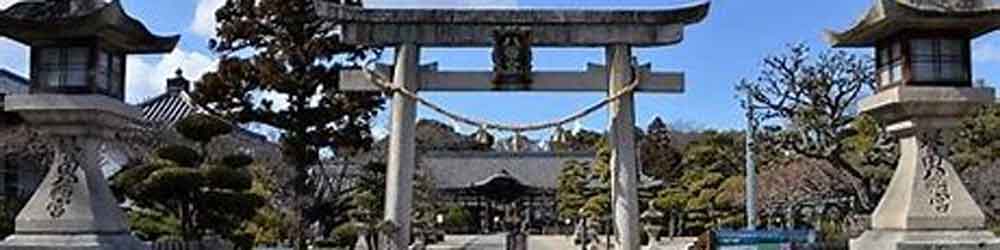

扁額

扁額(へんがく)は、建物の内外や門・鳥居などの高い位置に掲出される額(がく)、看板であり、書かれている文字はその建物や寺社名であることが多いが、建物にかける創立者の思いなどを記すこともある。

|

|

扁額は神社、寺院、城門、茶室などの伝統建築のみでなく、学校、体育館、トンネルなどの近代建築においても掲げられる。特に神社に掲げられている額を「神額」(または「社額」)、寺院に掲げられている額を「寺額」(または「山号額」)という。

博多の筥崎宮の楼門の扁額

扁額の文字は著名人が揮毫することがあり、扁額そのものが書跡としての文化財の扱いを受けることがある。扁額は奉納したものが掲げられることがあり、特に区別して奉納額ということもある。皇帝や天皇が与える扁額を勅額という。

|

|

扁額は中国に由来し、日本、ベトナム、韓国などでも見られる。図案(意匠)としては神職であった氏族や家(いえ)が家紋として用いることがあるほか、小出氏の使用した紋として有名である。

Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.