一寸一服しませんか?

このページは、html勉強用に作成したものです。

写真は「ぱくたそ」、文章は「ウィキペディア」から利用しています。

狛犬

狛犬(こまいぬ)とは、獅子や犬に似た日本の獣で、想像上の生物とされる。像として神社や寺院の入口の両脇、あるいは本殿・本堂の正面左右などに一対で向き合う形、または守るべき寺社に背を向け、参拝者と正対する形で置かれる事が多く、またその際には無角の獅子と有角の狛犬とが一対とされる。

|

|

飛鳥時代に日本に伝わった当初は獅子で、左右の姿に差異はなかったが、平安時代になってそれぞれ異なる外見を持つ獅子と狛犬の像が対で置かれるようになり、狭義には後者のみを「狛犬」と称すが、現在では両者を併せて狛犬と呼ぶのが一般化している。 向かって左側が「狛犬」、向かって右側は「獅子」であった。

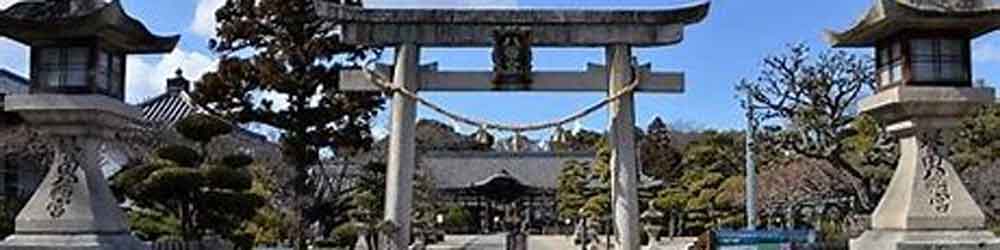

谷川岳麓 天満宮の鳥居

起源はペルシャ、インドにおけるライオン(獅子)を象った像である。また、古代エジプトやメソポタミアでの神域を守るライオンの像もその源流とされる。明治神宮では、起源は古代オリエント・インドに遡るライオンを象った像で、古代オリエント諸国では、聖なるもの、神や王位の守護神として、ライオンを用いる流行があり、その好例がスフィンクスであるとしている。

|

|

日本には、中国の唐の時代の獅子が、仏教とともに伝わったとされている。明治神宮では、伝来の時期は示していないが、日本人が異様な形の生き物を犬と勘違いし、朝鮮から伝来したため、高麗犬と呼ばれるようになったとの説を紹介している。「こまいぬ」の語義には諸説あり、魔除けに用いたところから「拒魔(こま)犬」と呼ばれるようになったとする説などがある[要出典]。奈良県法隆寺の五重塔初重の壁面塑造に彫られている像のように、はじめは仏や仏塔入口の両脇に置かれ、獅子または大型の犬のような左右共通の姿であった。

Copyright(C) 2021- [Chick in Osaka] All Rights Reserved.